�J�̍~��n�߂̚��̓����������ł���B

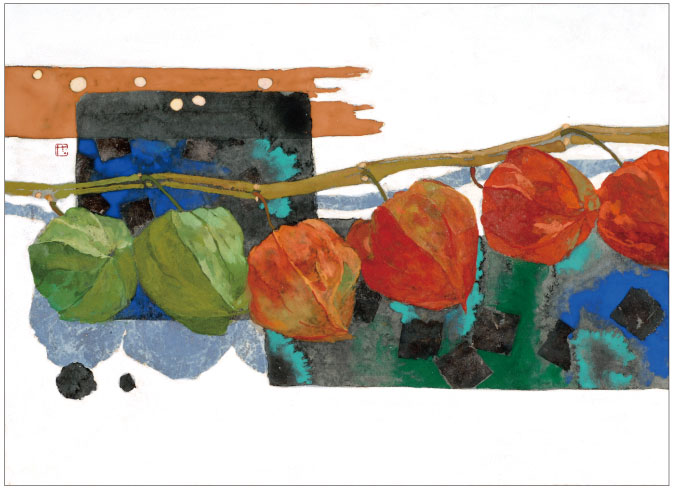

���̊G�����Ȃ��Ǝv������A��G�̋���ď����Ă���B

�ڂ���������܂����ˁB

�����v���Ă������{��ƈႤ�Ə��߂Ēm���Ė��͓I�Ɋ����܂����B

�����}�@�Ƃ͈Ⴄ���ߖ@������ł���H�I

�w�������O�}�x�݂����ȁB���̊G�ɘ��Ր}�������̂͂��ꂪ���R�Ȃ�ł��B

�搶�̍�i�ɂ͉e�Ƃ�炬�������āA���Ă��v�킹��悤�ȃL���L�����銴���̍�i������܂��ˁB

�@�e���݂��D���ł����B

�[�z�ł͒����Ȃ�����A�e�Ȃ̂ɐl�i������悤�ɋ�z���Ă܂����B

�@

�Ă̊G�������ł��˂��Č����܂����A�z���܂肪�D���ŁA�G�ߊ�����Ɉӎ����Ă͂��܂���B

�����̕s������̓������A���̍�i�̋�C���̎n�܂�ł��B

�u�ڂ̑O�ɂ́A���₩�Ȏ��Ԃ�����ł͂Ȃ����v�Ǝ����Ɍ����������邽�߂ɂ��B

���������l�Ɂu�ڂ��肵�����Ԃ�`���Ă�ˁv�ƌ����܂��āB

�ł��A�ڂ��肵���ӎ��ŕ`���Ă����ł͂���܂����i�j�B

�@

���X�u���ʂ̍�i�Ƌ����̍�i�́A�ʐl�݂����v���Č����邯�ǁA

���R���ώ@���ĕ`�������D���Ȏ��ɂ́A

�����̍�i�͊�G�̋�Œ��J�ɃX�P�b�`���Ă���킯�ł��B

���ʂ̍�i�̕�������ߒ��������ł����A�v�l�͓�������ɂ���܂��B

�e�̂�炬�Ƃ��A���ʂ̂���݂Ƃ��E�E�E�����������N���[�Y�A�b�v����d���́A

�����������s������o�ăf�t�H��������������Z�����肵�ĕ\�������`��D�悵�܂��B

���̕\���ŁA���R����_���ĕ`���Ă������Ƃ̖ʔ��������A

���鎞������ӎ����Č`������Ă������Ƃ̕��ɋ������ڂ��Ă����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��ȑO���Ă��܂����A

���͂ǂ��ł��傤���H

�@���́A�����܂Ŋ�ȂɂȂ�Ȃ��Ă��������ȂƏ����v���͂��߂Ă��܂��ˁB

�����āA���ꎩ�̂����R������Ȃ��ł����B

��������R���ŕ`���͓̂�����O�̂悤�ȋC������킯�ł��B

������A������O����Ȃ����Ƃ������Ă���Ă����Ȃ��ƁA

�����̂��̂ɂȂ�Ȃ��C�����Ă����̂ł����A���͋��R�����Ɉ����܂��B

���{��ɂ�����邱�ƁA�Ӗ���\�}�A�\����Ԃ̎����ȂǁA���m�G��Ƃ͈Ⴄ���̂ɖ��͂������Ă��܂����H

�@���{��Ƃ��Ă��A�����̐��ݓI�ɂ�����{�l���L�̎��ԁE��Ԃ̒͂ݕ���\���̎d���Ɋ��S������܂��B

���œ��{���I�̂����Ă��ƂɂȂ�ƁA���܂��o�������ނ��g���Ă��邤���ɐ����ɍ������Ƃ��������悤�͂Ȃ��ł����i�j�A

�G�̋���̂��鎞�ɁA�x���́i��ʁj�𗧂Ă�����̂ł͂Ȃ��A���ɕ��u�����ĊG�̋��悤�ɂ̂��܂��B

������A�y�̂悤�ȊG�̋�Ɛ������������킹�āB

�����ĉ�ʂɒ蒅�������ɂ́A�G�Ƃ������́A��������������ł��B

�G��̐��E����Ⴄ���o�������N�������߂��A��ʂ̍\�����Ԃ̖����A�ʔ�����ł��B

�������{��ƌ��������A�ʂ̌Ăѕ������낤���A�G��ɂ͈Ⴂ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

���Ƃ��ΐg�߂ɂ��鉽�C�Ȃ����ЂƂɑ��Ăł��A

����l�ɂƂ��Ă͂ƂĂ����������̂Ȃ����E�ς������Ă����肵�܂���ˁE�E

�@�s��ȕ��i�łȂ��Ƃ��A����Ɏv�������ʔ����������ł��ˁB

����̒��̔����ƌ���ꂽ��������܂����A�ώ@���Ă��鎩���ɂ͂��ꂪ����I�Ȏ����B

���t�ł͕\���Ȃ������͂��܂݂����Ȃ��́u�ڂ��肵�����ԁv�E�E�E�E�E�E�B

���̂͂��܂������킩��܂��ǁB

�ł��A���̂͂��܂݂����Ȃ��̂��ς��Ƃ��ɁA��������l������A���₷��l������B

�Y��Ă������̂��ӂ��Ǝv���o���l������E�E�E�ƁA���炩�������Ă��炦��B

�@���ꂪ�R�~���j�P�[�V�������Ǝv���B

���t�ŃR�~���j�P�[�V�������邱�Ƃ�������ǁA�G��ʂ��ăR�~���j�P�[�V�����Ƃ�鑊��́A�������ɐM������C�����܂��B

�N��⍑������Ă��������A�����������玞��������邩������Ȃ��B

���ɂ͊G���R�~���j�P�[�V�����̂��߂̉����ɂȂ��Ă���낤�Ǝv���܂��B

�����玩���̊G�����Ă�������Ƃ��A�u���A���̊G���D������v���Č�����Ɓu���A�R�~���j�P�[�V�����Ƃꂽ�v�Ƃ������т�����B

�R�~���j�P�[�V�����ł���ˁB�搶�����̐��ɂ��Ȃ��Ȃ��Ă������Ă������ƁB

�@��i�͎c�邩��A����͏d�v�Ȏ����ł����A�C�������ʂ����������Ă�������

�A���������M��������̂��A���̎����ɂƂ��Ă͑�ł��B

2010�N6���@�M�������[�ʐM��28�@�C���^�r���[���

�� �����O�E�C���^�r���[�͂�����������������B

|