水 墨 玄 空 展 2018| Sui boku gen ku 2018

会期:2018年11月18日(日)~12月8日(土) ※最終日は午後5時閉場

作家来場:11/18(日)午後5時~ アーティスト・トーク&オープニング・レセプション

開廊時間:午前11時~午後7時30分(土日、祝祭日は午後6時30分閉廊)

中野 嘉之

《蓮》 P20 水墨画

呉 一騏

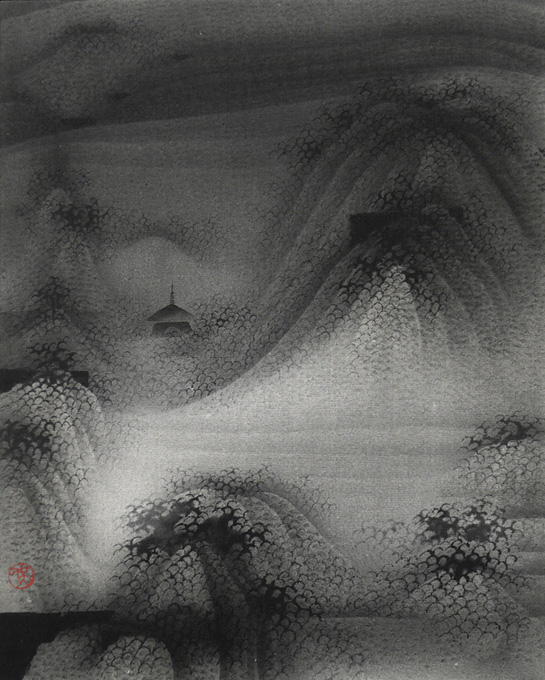

《天光山水》 86×56cm 水墨画

呉 一騏

《天光山水》 43.5×34.5cm 水墨画

大竹 卓民

《朝靄》 28×47cm 水墨画

大竹 卓民

《晨光》 47.5×25.5cm 水墨画 売約済

小松 謙一

《佇む風景》 12号変形 水墨画

小松 謙一

《雨の街》 8号変形 水墨画

藤井 美加子

《御三戸嶽》 80.5×58cm 水墨画

藤井 美加子

《巌穴》 100×70cm 水墨画

呉 一騏

《天光山水》 43.5×34.5cm 水墨画

大竹 卓民

《晨光》 47.5×25.5cm 水墨画 売約済

藤井 美加子

《御三戸嶽》 80.5×58cm 水墨画

作家メッセージ 共通のテーマ 『間』(マ) 2018年11月

墨の素材を意識した時、正に「玄」は射を得た文字です。(心理的には微妙な道・(はるか遠いこと)その意味を再確認したい。天空を、白い花を、宣紙の紙の肌に託し、物を感じ取り、宣紙独特の滲みをこの筆先でどう活かすか、その技が具象でもあり、抽象とも言える微妙な墨色を美しく解き放ってくれることを願っている。

中野 嘉之(なかの よしゆき)

1946年 京都生まれ

1984年 “横の会”結成(~93年)

2005年 芸術選奨文部科学大臣賞受賞

2006年 第15回MOA岡田茂吉賞大賞受賞

現在 多摩美術大学日本画名誉教授

「間」とは、天地の間に不滅の存在である山・水。

「天地宇宙間の一切の現象は、すべて簡単なものから複雑なものへ発展する。一切の文化もまたすべて単純なものから複雑なものへと発展する」。私の水墨作品は、その複雑な大千世界において単純、且つ自らが思う「美しい」ものを追求し、自分なりの創造世界を展開させています。

※大千世界…仏教の世界観における途方もない全宇宙のこと。

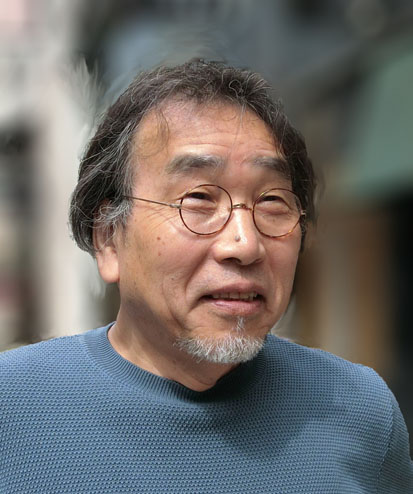

呉 一騏(ご いっき)

1956年 中国上海生まれ

1995~1996年 香港アジア国際芸術博覧会。

1998~2000年 「演繹空間・水墨藝術展」K美術館

2009年 富山県水墨美術館・練馬区立美術館「水墨表現の現在地点2」

2014年「山水」沼津市庄司美術館ほか

「間」とは、東洋絵画における非西洋的な空間構成である。多くの古典の名作がそのことを語ってくれている。「線」もまた東洋絵画において重要だが、「間」の思想は、時に、それ以上に東洋絵画の根源性に迫り、その意義は大きい。

墨をメディアとして、明暗法で描かれたものを果たして墨絵と言えるのかどうかは、そのことに深く関わっていると私は考える。現代、ほとんどの作家は西洋デッサンの環境から育ち、骨身まで馴染んでいる。「間」の考えには、容易には、たどり着けないのが実情なのである。

大竹 卓民(おおたけ たくみん)

1958年 中国上海生まれ

1993年 武蔵野美術大学卒

1996年 筑波大学大学院修士課程修了

2000年 個展(茨城県五浦天心記念美術館)

2018年 個展(中国文化センター)

現在 東京藝術大学大学院保存修復日本画研究室非常勤講師

敦煌研究院美術研究所客席研究員、創画会会友

ただの黒色でなくまたただの白色ではないモノトーンの幅の中に湿度や質をも含ませた色合いを感じさせたい。

そんな思いが通じるような画面になればと紙本、絹本という支持体との「間」を描きわけながら画面の中に-静かな佇まい-を滲ませる事が出来る様心がけ制作しました。

小松 謙一(こまつ けんいち)

1959年 福島県いわき市生まれ

1983年 福島県美術展美術奨励賞受賞

1997年 神奈川県美術展特選

東京・福島にて個展多数

「間」を、時間を切り取った後に続く「余韻」と捉え、《巌穴》を描きました。情景の彩りや風、気配までをも表現すべく、薄墨を何度も重ねていく作業は、まるで風景の中に己を浸していく様な感覚を覚えます。柔らかな和紙が、空となり、険しい岩肌となり、墨が深い森や水になる。和紙と水と墨によって、形では表せない情緒や余情が、余韻として作品に描き留められていたとしたら幸いです。

藤井 美加子(ふじい みかこ)

1965年 広島市生まれ

1990年 多摩美術大学大学院美術研究科修了

1994年 春季創画展 春季展賞受賞

1995年 文化庁芸術インターンシップ研究員

2002年 菅盾彦大賞展

2012年 「風景画展」(佐藤美術館)他、個展 グループ展 多数

お問い合わせ

下記フォームに必要事項を入力後、

確認ボタンを押してください。

また今回は『間』(マ)という概念をテーマとした作品も各作家が出品し、共通の主題から其々の方向に導き出される技法や信念の対比もお楽しみいただけます。この機会に是非ご高覧下さい。